近年、企業のDX推進やIT人材不足の影響を受け、海外リソースを活用する「オフショア開発」が大きく注目を集めています。特にECサイトや社内業務システム、SaaS型サービスといったWebシステムは、変化に柔軟に対応するために継続的な開発体制が必要となり、オフショア開発との相性が良いと言われています。

本記事では、オフショア開発の基礎から、Webシステムを委託する際の具体的な流れや費用目安、注意点などを幅広くまとめました。初心者でも理解しやすいよう、専門用語はできる限りかみ砕いて解説します。どうぞ最後までご覧ください。

そもそもオフショア開発って何?

オフショア開発の概念

オフショア開発とは、システムやアプリケーションといった開発業務を海外の企業や拠点に委託することを指します。日本と比べて人件費が安価な国を活用することで、コスト削減やスピードアップが期待できます。

参考

Webシステムとオフショアの相性が良い理由

Webシステムとオフショア開発の相性が良い理由は大きく分けて3つあります。

クラウドサービスとの親和性

- どこからでも同一の開発・検証環境へアクセス可能

- スケーリングやIaCを活用し、迅速かつ柔軟にインフラを構築・運用できる

ブラウザベースの開発による効率化

- 端末依存が少なく、海外チームとの分業が容易

- 自動テスト導入が簡単で、CI/CDパイプラインと組み合わせやすい

継続的な機能追加・運用保守が前提

- 短期サイクルでユーザーの声を取り込みつつ、迅速に機能追加

- 時差を活かした24時間開発、ラボ型による柔軟な人員増強も可能

クラウド環境が当たり前となった今、Webシステムの開発と保守・運用をオフショアで行うのは最適解の一つといえるでしょう。国内エンジニアリソースの不足を補いつつ、高品質かつ低コストでサービスをアップデートし続けるためにも、オフショア開発とのシナジーを存分に活用してみてはいかがでしょうか。

Webシステム開発をオフショアで行うメリット

開発コストの大幅削減

日本国内のエンジニア人件費が1人月あたり70~100万円程度とされるのに対し、東南アジア(ベトナム、フィリピンなど)では25~50万円程度で確保できるケースが多く、約30~50%のコストダウンを実現可能です。

優秀な人材を確保しやすい

日本のIT人材不足が深刻化するなか、オフショア先の国々では若くて優秀なエンジニアが続々と育っています。特にベトナムは理数系教育に注力しており、英語ドキュメントを苦にしないエンジニアが増えていることも利点です。

開発スピードの向上

オフショア拠点を複数国に設置している企業を利用すると、時差を活用した24時間体制の開発が可能になることもあります。また、発注側が要件定義や仕様書をしっかり作り込んでおけば、短期間で成果を出しやすいのもメリットです。

国別の特徴と選び方【Webシステム編】

オフショア開発先として人気が高いのは、ベトナム、フィリピン、インド、中国など。以下の表は国別に人月単価の目安や特徴を整理したものです。

| 国名 | 人月単価目安 | 特徴 | 向いている分野 |

|---|---|---|---|

| ベトナム | 25~40万円前後 | 親日的で若いIT人材が豊富。英語・日本語教育が盛ん | Webシステム全般、モバイルアプリ |

| フィリピン | 30~50万円前後 | 英語が公用語でコミュニケーションしやすい | カスタマーサポート系BPO+開発 |

| インド | 40~60万円前後 | IT大国。AIや機械学習、ブロックチェーン技術に強み | 先端技術を活かした大規模サービス |

| 中国 | 35~55万円前後 | 大規模体制が取りやすいが言語面に注意が必要 | ゲーム開発、業務系システムの大規模化 |

引用:

ポイント

- ベトナムはコストとスキルのバランスが良く、近年特に人気。

- フィリピンは英語力を重視する場合におすすめ。

- インドや中国は開発規模や先端技術のレベルによっては強みを発揮。

オフショア開発でWebシステムを作る際の進め方

機能要件:システムが提供すべき機能を具体的に定義

- 機能のリスト化

まず、実現したい機能(例:ログイン、検索、決済など)を一覧にします。各機能ごとに、目的(何のために使うか)や操作手順をまとめましょう。 - ユースケース(使用場面)の明確化

「誰が、どの画面で、どんな操作をするのか」を想定してシナリオを作成します。これにより、開発チームが使い方をイメージしやすくなります。 - 画面イメージの共有

機能をリスト化するだけでなく、ワイヤーフレーム(画面のラフ図)やモックアップ(試作画面)を用意すると、海外の開発チームとも認識を合わせやすくなります。

非機能要件:パフォーマンスやセキュリティ、UI/UXなど

- パフォーマンスの目標設定

同時に何人がアクセスしても動作が遅くならないよう、同時アクセス数の目標やレスポンスタイム(応答時間)の上限を決めておきます。 - セキュリティ対策

個人情報や支払い情報を扱う場合は、暗号化通信(SSL/TLS)の利用や、ユーザーごとのアクセス権限の設定などを決めておきましょう。 - UI/UX(使いやすさ・見た目)のガイドライン

サイトの色使いやレイアウト、フォントなどを簡単に決めておくと、海外チームとデザインの好みが違っても統一感を保ちやすいです。ターゲットとなるユーザーの国籍や年齢層によって、求められるデザインは変わるため、ブリッジSE(日本語がわかるエンジニア)や翻訳者と相談しながら進めると安心です。

スケジュール・マイルストーン設定:開発フェーズごとに納期や担当を明確化

- フェーズに分けて計画する

プロジェクト全体を「要件定義」「設計」「開発」「テスト」「リリース」などの段階に分け、それぞれの段階で「いつまでに、誰が、何を終わらせるか」を決めます。 - 海外チームとの時間差や休日を考慮

国によっては日本と祝日が違うので、スケジュールを詰めすぎると遅延が起きやすくなります。余裕を持った計画が大切です。 - オンラインコミュニケーションの活用

Chatwork、Slack、Teamsといったチャットツールや、Backlog、Redmine、JIRAなどのプロジェクト管理ツールを使って、誰でも進捗や課題を簡単に把握できるようにします。週に1回は定例でオンライン会議を開き、問題があれば早めに話し合うとスムーズです。

これら3点をしっかりと押さえて計画を立てることで、オフショア開発でも認識のズレを最小限に抑えたプロジェクト運営が可能となります。特に言語や文化の違いによる誤解は、「ビジュアル資料の充実」「定期的なコミュニケーション」「役割と責任分担の明確化」でカバーしやすくなるため、要件定義とプロジェクト計画の段階で十分な時間を割くことをおすすめします。

契約形態の選択:ラボ型 or 受託型

ラボ型開発は、専属の開発チームを月額制で契約し、要件や仕様の変更に柔軟に対応しやすい点が特徴です。必要に応じてメンバーの数やスキルを調整できるため、長期的かつスピーディーな開発が必要な場合や、段階的に仕様を見直すアジャイル開発に向いています。

一方、受託型(請負型)は、あらかじめ合意した範囲で要件定義から納品までを一括して請け負う形態です。開発期間やタスクが明確に決まっているため、短期的かつ仕様変更がほとんどないプロジェクトに適しています。開発の自由度を重視するならラボ型、仕様がはっきり決まっていて短期的に完了させたいなら受託型、といった具合に、プロジェクトの特性や優先事項に応じて選択するとよいでしょう。

開発・テスト・リリース

開発が始まったら、SlackやTeams、Chatworkなどのオンラインツールを使いながら、常に進捗やタスクの状況を共有することが大切です。開発内容や課題の管理には、BacklogやJIRAなどのプロジェクト管理ツールを導入すると、誰がどの機能を担当しているのかを簡単に把握できるため、海外チームとの連携もスムーズに進みます。

テストの段階では、現地チームに任せきりにせず、日本側でも動作確認を行い、言語表記や操作性までダブルチェックをすることが重要です。UIやUXの違和感は文化的な背景から生じることもあるため、使い勝手を早めに確認して、気になる点があればすぐにフィードバックしましょう。

システムをリリースした後は、運用保守や追加機能開発へと移行します。大抵の場合、運用中に新たな要望や仕様変更が発生するため、継続して現地チームとコミュニケーションを取りながら改修を進めることが重要です。また、リリース後すぐにチームを解散せず、保守体制を整えておくと、万が一のトラブルや追加開発に迅速に対応できるようになるでしょう。

Webシステムのオフショア開発でありがちな失敗と対策

コミュニケーション不足で仕様が伝わらない

対策

- ブリッジSE(日本語ができる現地エンジニア)を配置

- ドキュメント化+定例ミーティングを設定

- スクリーンショットやUIデザインカンプを積極的に共有

セキュリティリスクへの対応不備

対策

- ISO27001、CMMIなどの認証取得企業を選ぶ

- ソースコードやデータへのアクセス権限を制限し、VPNや暗号化通信を徹底

- NDA(秘密保持契約)を結んでおく

仕様変更が多すぎて予算オーバー

対策

- 可能な限り要件定義で仕様を固める

- ラボ型で進め、変更時の調整コストを抑える

- スクラム開発など短いスプリントごとのレビューを実施

実際の費用例:Webシステムをオフショア開発したケース

事例A:業務管理システムをベトナム拠点にオフショア

- 開発期間:6ヶ月

- 開発体制:ディレクター1名、SE2名、PG4名、テスター2名(日本人PM1名)

- 費用:総額1,200万円(国内開発だと約2,000万円の見積もり)

- ポイント:コミュニケーション手段にChatworkを使い、定例MTGを週1回実施

事例B:ECサイトのリニューアルをラボ型契約で実施

- 契約期間:1年間のラボ型

- 開発体制:初期5名 → 需要拡大に伴い10名まで増員

- 月額費用:160~300万円(メンバー増減によって変動)

- ポイント:キャンペーン機能の追加やUI変更に柔軟に対応可能となり、売上が前年同期比120%に向上

根拠元:

Q&A

Q1. 小規模なWebシステムでもオフショア開発は利用可能?

可能です。ただし、小規模すぎるとコストメリットが出にくい場合があります。長期的な運用や拡張を見据えているなら、ラボ型で継続的に任せるのもおすすめです。

Q2. 開発言語は何を選べばよい?

オフショア企業はJava、PHP、Node.js、Python、Ruby on Railsなど幅広く対応可能です。プロジェクトの要件や既存システムとの整合性を考慮し、選択しましょう。

Q3. 運用保守もまとめて依頼できる?

保守運用サービスを提供する企業が多いため、開発後も継続してサポートを受けられます。24時間監視や障害対応など、要望に合わせて契約範囲を決定すると安心です。

Q4. 初めてのオフショア開発で不安です。どう進めるのが良い?

まずは小規模プロジェクトでトライアルし、コミュニケーションや品質を確認するのも一つの方法です。ブリッジSEのサポートや、オフショア企業紹介サービスを活用するとスムーズに進められます。

まとめ

オフショア開発によるWebシステム構築は、進め方さえ適切であれば大幅なコスト削減やリソースの安定確保、そして開発スピードの向上を同時に実現できる有力な手段です。ただし、コミュニケーション不足や仕様変更への対応、セキュリティリスクといった課題を避けるためには、入念な要件定義と仕様の共有を徹底し、プロジェクト内容に応じたラボ型・受託型の正しい選択を行うことが不可欠です。さらに、ブリッジSEの活用やプロジェクト管理ツールの導入などでコミュニケーションを強化し、セキュリティ体制や品質管理プロセスを常にチェックしておくことが大切になります。こうした準備や管理を怠らなければ、オフショア開発は高品質なWebシステムを低コストでスピーディーに作り上げる有効な方法として、大きく活用できるでしょう。

オフショア開発と同様、SEO対策でもコストと成果のバランスが重要です。最適な施策を選ぶために、個人・法人別のSEO費用相場を以下の記事でまとめています。

参考:SEO対策の平均費用相場とは?個人・法人別のSEOコンサル費用の見積もりを早見表で解説【2025年最新】 | 株式会社メディアグロース

失敗せず優秀なオフショア企業&エンジニアを見つけるには?

失敗したくない人だけみてください。

正直、オフショア開発は難しいです。

ただ成功するか失敗するかは一緒にやるパートナー次第です。

我々は多くのプロジェクトを成功させてきたオフショアチームがいます。

そのノウハウややり方を熟知しています。

もし、あなたがオフショア開発で検討しているのであればぜひ一度ご相談ください。

必ず、役に立つような情報を共有できます。

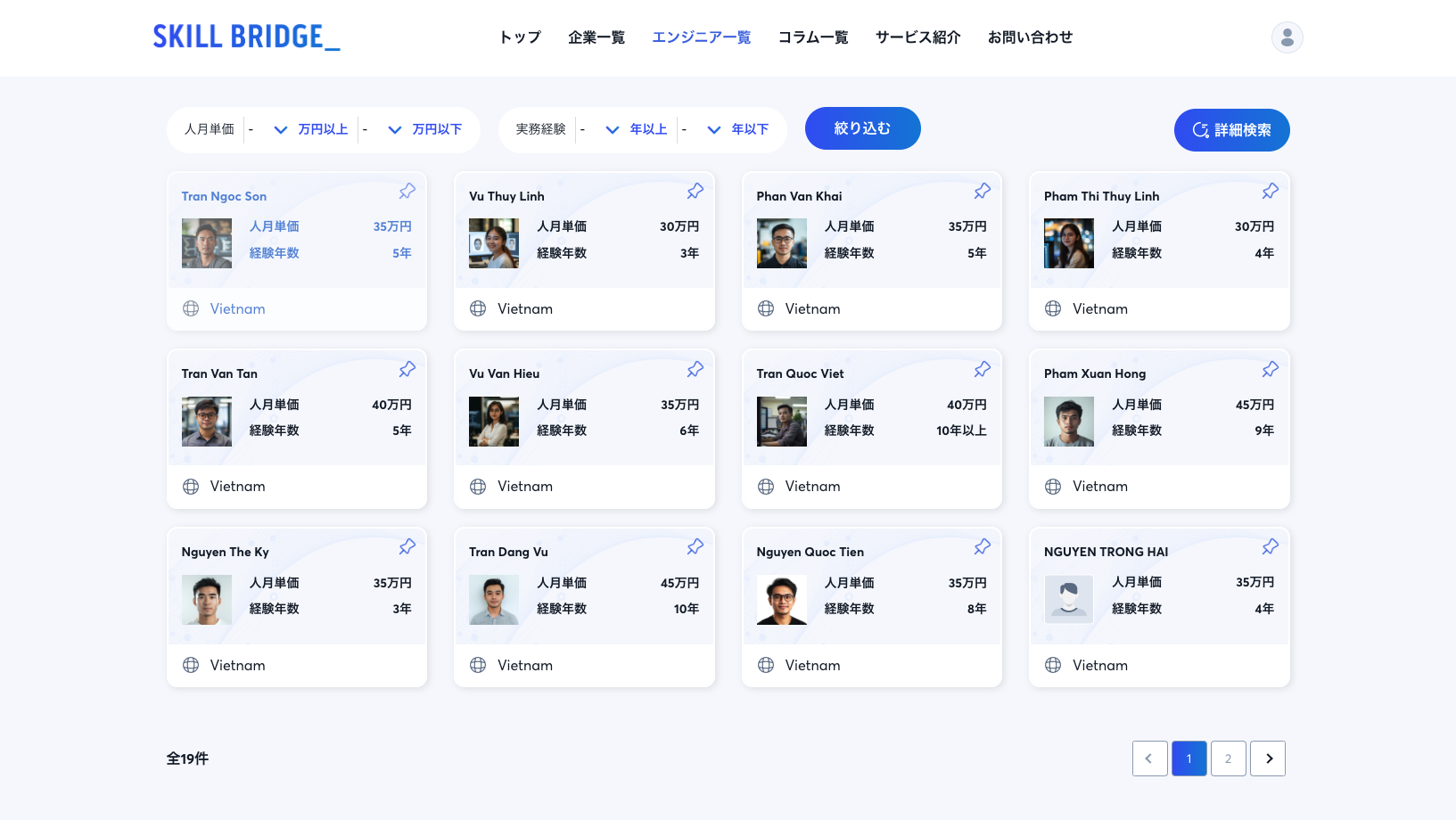

海外のエンジニア情報が簡単に見れる!

→サイトはこちら

SkillBridgeは海外エンジニアと人材不足の企業をマッチングさせるプラットフォームです。

メリットは以下の通りです。

①海外のエンジニアの単価が一目でわかる。

②経験年数が明白に記載されているため探している人材かわかる

③オフショア開発のプロによるサポート体制が充実している

今なら難しい海外エンジニアの活用をサポートするコンサルティングを無料で致します。

ぜひ一度エンジニア一覧を確認をしてお問い合わせください。

多くのメディアの掲載実績があり

我々は多くのメディア掲載実績があります。

多くのプロジェクトを成功させ、現在に至ります。

ベトナムの実力あるオフショア企業を厳選し、ご要望に合った最適なITパートナーをご紹介します。

さらに50案件以上やってきた実績のあるメンバーがサポートを行います。

オフショア開発で迷ったらまずは問い合わせてください。

今なら無料コンサルを実施中です。

ぜひお気軽に相談してください!!