日本のヘルスケア分野は、急速な少子高齢化により医療ニーズが増大すると同時に、個別化医療や予防医療のニーズも高まり、医療DXの推進が不可欠となっています。しかし、国内ではIT人材不足や開発コストの高騰が大きな課題であり、電子カルテやオンライン診療、AI診断などの先端技術を導入しようにもリソース不足で思うように進まない現状があります。

そこで注目されているのがオフショア開発です。海外の豊富なIT人材と専門知識を活用することで、コストを抑えつつ高品質なシステム開発が期待できます。ただし、ヘルスケアは患者の生命や健康に直結するため、厳格な品質管理とセキュリティ対策が求められます。

さらに、機密性の高い個人情報を扱うため法令遵守も不可欠です。ベトナムなどオフショア先の特性を正しく把握し、最適なパートナー選定や管理体制を構築すれば、リスクを最小限に抑えながら医療DXを加速できるでしょう。

本記事では、オフショア開発を成功させるポイントを紹介し、医療機関やヘルスケア関連企業が抱える人材・コスト面の問題を乗り越える指針を示します。これにより、持続的かつ効率的な医療DXの実現に近づくことが可能となります。

医療DXが求められる背景とヘルスケア分野の特殊性

まず、なぜ医療DXが急務とされ、ヘルスケア分野のシステム開発にはどのような特殊性があるのかを理解することが重要です。

少子高齢化とIT人材不足の深刻化

日本社会では急速な少子高齢化が進むなか、医療・ヘルスケア分野におけるサービス需要は年々拡大しています。慢性疾患を持つ高齢者の増加、在宅医療へのシフト、予防医療への関心の高まりなど、医療現場が対応すべき範囲は広がり続けています。

一方で、医療従事者の不足は深刻な問題であり、現場の負担は増大しています。この課題を解決するためには、ITを活用した業務効率化が不可欠です。電子カルテによる情報共有の円滑化、オンライン診療によるアクセシビリティ向上、AIによる診断補助などが期待されています。

しかし、これらのシステムを開発・導入・運用するためのIT人材もまた、国内では慢性的に不足しています。特に、医療知識とITスキルの両方を兼ね備えた人材は希少であり、多くの医療機関やヘルスケア企業が必要なリソースを確保できずにいます。この「需要の増大」と「供給(人材)の不足」というギャップが、医療DX推進の大きな足かせとなっているのです。

患者の生命・健康に直結!極めて厳格な品質・安全性要件

ヘルスケアや医療機関向けのシステム開発には、他の業界にはない極めて厳格な品質要件があります。なぜなら、システムの不具合が患者の生命や健康、安全に直接的な影響を及ぼす可能性があるからです。

- 高い信頼性と可用性: システムダウンや誤動作は、診断の遅れや治療ミスにつながる可能性があります。24時間365日、安定稼働することが求められます。

- 正確性と一貫性: 患者情報や検査結果、処方箋などのデータは、寸分の狂いなく正確に記録・伝達される必要があります。データの不整合は医療過誤の原因となり得ます。

- 安全性(セーフティ): システムが予期せぬ動作をした場合でも、患者や利用者に危害を与えないような設計(フェイルセーフ、フールプルーフ)が重要です。

特に、診断や治療に使用される医療機器プログラム(Software as a Medical Device: SaMD)の開発においては、医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となり、製造販売承認や認証の取得、QMS(品質管理システム)省令に基づく厳格な品質管理体制の構築・運用が義務付けられます。国際的な品質規格であるISO 13485(医療機器-品質マネジメントシステム)への準拠が求められるケースも多く、通常のソフトウェア開発とは比較にならないレベルの品質保証活動が必要です。

最重要課題:機密性の高い医療情報(要配慮個人情報)の保護とデータセキュリティ

医療分野では、氏名や住所といった基本的な個人情報に加え、病歴、診療記録、検査結果、遺伝情報など、極めて機密性の高い「要配慮個人情報」を大量に取り扱います。これらの情報は、個人のプライバシーの中でも特に慎重な取り扱いが求められるものです。

万が一、これらの情報が漏洩したり、不正に利用されたりした場合、患者個人に計り知れない損害を与えるだけでなく、医療機関や企業の信用の失墜、法的責任の追及につながります。そのため、日本の個人情報保護法や関連ガイドライン(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス等)では、特に厳しい安全管理措置が義務付けられています。

オフショア開発においては、これらの要配慮個人情報が国外に移転される可能性があるため、特に注意が必要です。2022年に施行された改正個人情報保護法では、個人データを外国にある第三者に提供する場合の規制が強化されました。具体的には、本人同意の取得方法の厳格化や、移転先事業者における適切な安全管理措置の実施状況に関する情報提供などが求められます。

さらに、国際的なプロジェクトや海外のクラウドサービスを利用する場合には、米国のHIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)や欧州のGDPR(一般データ保護規則)など、各国のデータ保護規制への対応も必要となる場合があります。

これらの法規制を遵守し、技術的・組織的なセキュリティ対策を徹底することが、ヘルスケア分野のシステム開発における絶対条件です。

複雑な医療業務フローと専門知識への深い理解の必要性

医療現場の業務は非常に専門的かつ複雑であり、診療科や病院の規模、役割によっても大きく異なります。システム開発においては、これらのユニークな業務フローや、そこで使われる専門用語(医学用語、診療報酬に関する用語など)を正確に理解することが不可欠です。

- 多様なユーザー: 医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員など、様々な職種のスタッフがシステムを利用するため、それぞれの立場やニーズを考慮した設計が必要です。

- 部門間の連携: 診察、検査、処方、会計、入退院管理など、多くの部門が連携して業務を行っており、システムもこれらの連携をスムーズにサポートする必要があります。

- 標準規格への対応: 電子カルテ情報の交換規約(HL7 FHIRなど)や医用画像データの標準規格(DICOMなど)といった、医療情報システム特有の標準規格への対応も重要です。

開発チームがこれらの医療現場特有の事情を理解せずにシステムを構築してしまうと、「現場のワークフローに合わない」「操作が煩雑で使いにくい」「必要な機能が足りない」といった問題が発生し、導入しても活用されずに終わってしまうリスクがあります。そのため、要件定義の段階で医療従事者への綿密なヒアリングを行い、現場のニーズとシステム仕様の間に齟齬がないかを繰り返し確認するプロセスが極めて重要になります。

【表】ヘルスケア分野のシステム開発における特殊性と要求事項

| 特殊性・要求事項 | 具体的な内容・留意点 |

|---|---|

| 極めて高い品質・安全性要件 | 患者の生命・健康への影響、高い信頼性・可用性、薬機法・ISO 13485準拠(医療機器プログラムの場合)、QMS体制 |

| 厳格な個人情報保護・セキュリティ | 要配慮個人情報の取り扱い、個人情報保護法・関連ガイドライン遵守、改正法(国外移転規制)への対応、HIPAA/GDPR(該当する場合)、技術的・組織的安全管理措置の徹底 |

| 複雑な業務フロー・専門知識 | 多様なユーザー(職種)、部門間連携、専門用語、医療情報標準規格(HL7 FHIR, DICOM等)への対応、現場ニーズとの整合性 |

| 長期的な運用・保守 | システムライフサイクルの長さ、法改正や診療報酬改定への継続的な対応、データの長期保存 |

| 相互運用性(Interoperability) | 異なるシステム間(電子カルテ、検査システム、地域医療連携ネットワーク等)での情報連携の必要性 |

なぜ外部リソース?医療DX推進におけるオフショア開発の意義

ヘルスケア分野特有の高いハードルを理解した上で、なぜ今、オフショア開発を含む外部リソースの活用が医療DX推進において重要視されているのでしょうか。

社内リソースだけでは追いつかない高度化・多様化するITニーズ

現代の医療DXで求められる技術は、従来のシステム開発の範疇を超え、急速に高度化・多様化しています。

- AI(人工知能): 画像診断支援、診断・治療方針の提案、創薬支援、個別化医療

- IoT(モノのインターネット): ウェアラブルデバイスによるバイタルサイン監視、スマートホスピタル、遠隔モニタリング

- クラウドコンピューティング: 電子カルテのクラウド化、地域医療連携プラットフォーム、データストレージとバックアップ

- ビッグデータ分析: 臨床データ解析によるエビデンス創出、感染症予測、病院経営分析

- モバイル技術: 患者向けアプリ、オンライン診療、訪問看護支援ツール

- ブロックチェーン: 医療情報管理のセキュリティ強化、トレーサビリティ確保

これらの最先端技術を自社のリソースだけで全てカバーし、開発・運用していくことは、一部の大手企業を除き、ほとんどの医療機関やヘルスケア関連企業にとって現実的ではありません。国内ではこれらの専門スキルを持つ人材の獲得競争が激化しており、特に地方の医療機関や中小規模のベンダーにとっては、必要な人材を確保すること自体が困難です。

オフショア開発を活用することで、海外の豊富な人材プールにアクセスし、特定の技術領域に強みを持つ専門家チームを確保することが可能になります。国内では見つけにくい高度なスキルセットを持つエンジニアを、比較的リーズナブルなコストで活用できる点は大きな魅力です。

開発スピード向上と市場投入期間の短縮(特に医療ベンチャーにとって)

ヘルスケア分野、特に新しいサービスや製品を開発する医療系ベンチャー企業にとっては、開発スピードと市場投入までの期間(Time to Market)が競争優位性を左右する重要な要素となります。

自社でエンジニアを採用・育成するには時間がかかり、プロジェクトの要求に応じて柔軟に人員を増減させることも容易ではありません。オフショア開発、特に後述するラボ型開発のような形態を活用すれば、必要なスキルを持つエンジニアチームを迅速に立ち上げ、開発リソースを柔軟に拡張することが可能です。

これにより、アイデアを素早く形にし、競合他社に先駆けて市場に投入することが可能になります。機能追加や改善のサイクルも早められるため、ユーザーからのフィードバックを迅速に反映し、プロダクトの価値を高め続けることができます。

コスト効率の改善と優秀な専門人材へのアクセス

オフショア開発の最も分かりやすいメリットの一つが、開発コストの削減です。特に、日本に比べて人件費水準が低い国・地域(例: ベトナム、フィリピン、インドなど)を活用することで、同等のスキルを持つエンジニアを国内で雇用するよりも大幅にコストを抑えることが可能です。

ただし、コスト削減だけを目的としたオフショア開発は、品質低下やコミュニケーション不全のリスクを高める可能性があります。重要なのは、コスト効率と品質、専門性のバランスです。近年では、単に安いだけでなく、特定の技術領域(AI、データサイエンス、クラウドなど)において高い専門性を持つオフショア開発企業が増えています。

つまり、オフショア開発は、コストを最適化しつつ、国内ではアクセスが難しい、あるいは非常に高価になるような高度な専門知識や技術力を持つ人材を活用するための有効な手段となり得るのです。

国内外で加速するヘルスケア分野でのオフショア活用トレンド

かつてはコスト削減が主目的だったオフショア開発ですが、近年ではその目的も多様化し、ヘルスケア分野においても活用が広がっています。

国内では、大手病院グループや製薬企業、医療機器メーカーなどが、基幹システムの刷新、研究開発支援システムの構築、患者向けアプリ開発などでオフショア開発を活用する事例が増えています。また、医療系スタートアップが、プロダクト開発のスピードアップやグローバル展開の足がかりとして、海外の開発リソースを積極的に活用するケースも目立ちます。

海外に目を向けると、医療先進国である米国や欧州でも、コスト削減だけでなく、特定の技術力や専門知識を求めて、インドや東欧、アジア諸国のオフショア開発企業を利用する動きが一般的になっています。遠隔医療プラットフォーム、電子健康記録(EHR)システム、医療画像解析AIなどの開発で、グローバルな人材プールを活用することが競争力の源泉となっているのです。

このように、国内外を問わず、ヘルスケア分野におけるオフショア開発の活用は、もはや特別な選択肢ではなく、医療DXを推進するための現実的かつ有効な戦略として広く認識されつつあります。

ヘルスケア分野でオフショア開発(特にベトナム)が注目される理由

数あるオフショア開発先の中でも、近年、日本のヘルスケア分野の関係者から特に注目を集めているのがベトナムです。その理由を見ていきましょう。

コストメリットだけではない!向上する海外IT人材の専門性と技術力

かつての「オフショア=安かろう悪かろう」というイメージは、もはや過去のものとなりつつあります。特にベトナムでは、国策としてのIT教育への注力により、技術レベルの高い若手エンジニアが豊富に輩出されています。大学や専門学校では、基礎的なプログラミングスキルに加え、AI、データサイエンス、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティといった最先端分野のカリキュラムも充実しています。

英語能力に関しても、若年層を中心に向上しており、国際的なプロジェクトに対応できる人材が増えています。さらに、日本市場を重視する開発企業では、日本語教育にも力を入れており、日本語でのコミュニケーションが可能なエンジニアやブリッジSE(後述)が多数在籍しています。

ヘルスケア分野で求められるような、複雑なロジックや高度な技術(例: 医用画像処理、生体情報解析、セキュアなデータ通信)に対応できるスキルセットを持った人材を、ベトナムで見つけることは十分に可能です。

柔軟性とノウハウ蓄積を両立する「ラボ型開発」モデルの有効性

ヘルスケア分野のシステム開発は、一度開発して終わりではなく、法改正への対応、機能改善、セキュリティアップデートなど、長期的な保守・運用や継続的な開発が必要となるケースが多くあります。

このような場合に有効なのが、「ラボ型開発(専属チーム型開発)」という契約形態です。これは、特定のクライアントのために、オフショア開発企業内に専属の開発チームを組成し、一定期間(通常は半年~1年以上)契約する方式です。

ラボ型開発には以下のようなメリットがあります。

- ノウハウの蓄積: 同じチームが継続してプロジェクトに関わるため、クライアントの業務内容、システム仕様、医療分野特有の知識などがチーム内に蓄積されやすい。

- 柔軟なリソース調整: プロジェクトの状況に応じて、チームの増減やスキルの変更などを比較的柔軟に行える。

- コミュニケーションの円滑化: 長期的な関係性の中で、チームメンバーとの信頼関係が構築され、コミュニケーションがスムーズになる。

- 開発プロセスへの主体的な関与: クライアント側が開発プロセスにより深く関与し、自社の開発チームのように指示・管理することが可能。

医療のように専門知識の習得に時間がかかり、継続的な改善が求められる分野において、ラボ型開発は非常に親和性の高いモデルと言えます。

克服可能なコミュニケーション課題

オフショア開発で常に懸念されるのが、「言語の壁」「文化の違い」「時差」といったコミュニケーションに関する課題です。特に、専門用語が多く、細かなニュアンスの伝達が重要なヘルスケア分野では、この点がより重視されます。

しかし、近年ではこれらの課題を克服するための工夫が進んでいます。

- ブリッジSE(BrSE)の活躍: 日本語と現地の言語、そしてITスキルと日本のビジネス文化を理解したブリッジSEが、日本側クライアントと現地開発チームの間に立ち、円滑なコミュニケーションを支援します。ベトナムには優秀なブリッジSEが多く存在します。

- コミュニケーションツールの活用: Zoom、Microsoft Teams、Slackなどのオンライン会議・チャットツールを活用し、リアルタイムでの情報共有や質疑応答を活発に行います。

- アジャイル開発手法の導入: 短いサイクルで開発とレビューを繰り返すアジャイル開発手法を取り入れることで、認識のずれを早期に発見し、修正することが可能です。

- 定期的な現地訪問(または来日): 可能であれば、定期的に日本側担当者が現地を訪問したり、逆に現地チームが来日したりして、対面での打ち合わせやワークショップを行うことで、相互理解を深め、信頼関係を強化できます。コロナ禍以降、渡航制限が緩和されたことで、こうした交流も再び活発になっています。

- 明確なドキュメント作成: 仕様書や議事録などを分かりやすく、曖昧さのないように記述することも重要です。

これらの対策を組み合わせることで、コミュニケーションに起因するリスクを大幅に低減することが可能です。

【表】ベトナムオフショアのメリット・デメリット(ヘルスケア分野特化)

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ⚪︎豊富で優秀なIT人材(特に若手)、専門スキル人材へのアクセス | △ 高度な医療専門知識を持つ人材はまだ限られる(継続的な教育・知識移転が必要) |

| ⚪︎高いコストパフォーマンス | △ 近年、人件費が上昇傾向にある |

| ⚪︎ラボ型開発など柔軟な契約形態 | △ 品質管理・セキュリティ体制は企業により差がある(事前の十分な評価が必要) |

| ⚪︎向上する日本語・英語コミュニケーション能力、優秀なブリッジSE | △ 文化・商習慣の違いによる誤解リスク(丁寧なコミュニケーション、期待値調整が必要) |

| ⚪︎日本との時差が少ない(2時間) | △ 依然としてオフショア開発に対する国内(特に医療現場)の心理的ハードルがある場合がある |

| ⚪︎ISO 27001等、国際認証取得企業の増加 | △ 複雑な日本の医療制度や法規制(薬機法等)に関する深い理解には時間がかかる場合がある |

| ⚪︎日本企業とのプロジェクト実績の増加 |

これらの点を総合的に勘案すると、ベトナムはヘルスケア分野のオフショア開発パートナーとして、非常に有望な選択肢の一つであると言えます。

最重要ポイント!オフショア開発における課題と具体的な解決策

ヘルスケア分野でオフショア開発を成功させるためには、そのメリットだけでなく、特有の課題(リスク)を正確に認識し、それに対する具体的な解決策を講じることが不可欠です。特に重要な「セキュリティ」「品質管理」「コスト」の3つの側面から見ていきましょう。

最優先課題:個人情報保護と厳格なセキュリティ対策の徹底

前述の通り、ヘルスケア分野で最も重要かつデリケートな課題が、患者の要配慮個人情報を含むデータの保護です。オフショア開発においては、この点を最優先に考え、万全の対策を講じる必要があります。

課題

- 海外拠点でのデータ管理・アクセスに対するセキュリティ不安。

- 国外へのデータ移転に伴う法規制(改正個人情報保護法、HIPAA等)遵守の複雑さ。

- 文化や意識の違いによるセキュリティインシデントのリスク。

解決策

法規制遵守の担保

- 契約による明確化: 業務委託契約書や秘密保持契約(NDA)において、適用される法規制(日本の個人情報保護法、必要に応じてHIPAA、GDPR等)の遵守義務、安全管理措置の具体的な内容、データの取り扱い(目的外利用の禁止、保管場所、アクセス権限、返却・消去義務)、インシデント発生時の報告・対応義務などを詳細に規定します。

- 国外移転に関する同意・情報提供: 改正個人情報保護法に基づき、個人データを国外に移転する場合には、本人の同意取得や、移転先の国・地域の個人情報保護制度、移転先事業者が講じる安全管理措置に関する情報提供を適切に行います。

技術的対策の実施

- データの暗号化: 通信経路(VPN/TLS等)および保存データ(データベース、ストレージ)を強力なアルゴリズムで暗号化します。

- データの匿名化・仮名化: 可能な限り、開発・テスト段階では個人を特定できないようにデータを匿名化または仮名化して利用します。実データが必要な場合も、アクセスは最小限に留めます。

- セキュアなネットワーク環境: 日本拠点とオフショア拠点の接続にはVPNや専用線を利用し、アクセス元IPアドレスを制限するなど、閉域網に近い環境を構築します。

- 厳格なアクセス制御: 担当者の役割に応じて必要最小限の権限のみを付与(最小権限の原則)。特権IDの管理を徹底し、多要素認証を導入します。

- ログ監視と不正検知: システムへのアクセスログ、操作ログを詳細に記録・監視し、異常なアクティビティを検知する仕組み(SIEM等)を導入します。

- 脆弱性対策: セキュアコーディングの徹底、定期的な脆弱性診断(ツールスキャン、ペネトレーションテスト)を実施します。

組織的対策の実施

- パートナー選定時の評価: オフショアパートナーのセキュリティ体制(物理的・論理的対策、従業員教育、インシデント対応体制)を厳格に評価します。ISO 27001 (ISMS) や SOC 2 といった第三者認証の取得状況は重要な判断材料となります。

- 従業員への教育・啓発: オフショア開発チームのメンバーに対し、日本の個人情報保護法やセキュリティポリシーに関する教育を定期的に実施し、意識向上を図ります。

- 定期的な監査: 契約に基づき、オフショアパートナーのセキュリティ対策の実施状況について、定期的に監査(リモートまたはオンサイト)を実施し、継続的な改善を促します。

【チェックリスト】オフショア開発におけるセキュリティ対策項目例

| No. | チェック項目 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 契約書にセキュリティ要件・データ保護条項が明記されているか? | 契約書に機密保持やデータ保護の具体的な内容、責任分担が盛り込まれているかを確認する。 |

| 2 | 国外移転に関する法的要件(同意、情報提供等)を満たしているか? | 個人情報保護法など国際的な法令・規制に基づく手続き(同意取得、通知、情報提供)が行われているか。 |

| 3 | 移転先国の個人情報保護制度は適切か? | EUのGDPRや各国のプライバシー法令など、移転先が十分な保護を提供できる環境にあるかを確認する。 |

| 4 | パートナーはISO 27001等の認証を取得しているか? | セキュリティマネジメントの国際標準を遵守しているかを判断する指標として認証の有無をチェックする。 |

| 5 | 開発環境へのアクセスはVPN等で保護・制限されているか? | 開発環境へのアクセス手段が暗号化や認証により保護されており、不要なアクセスが排除されているか。 |

| 6 | データ(通信・保存)は適切に暗号化されているか? | 通信時のTLS/SSL、保存時の暗号化や鍵管理が適切に実施されているかを確認する。 |

| 7 | 開発・テストには匿名化・仮名化データを使用しているか? | 個人を特定可能なデータを直接扱わず、個人情報漏洩リスクを低減する工夫がなされているか。 |

| 8 | アクセス権限は最小権限の原則に基づいているか? | 開発チームや関係者が必要最小限の権限しか持たないように管理されているかをチェックする。 |

| 9 | ログは適切に取得・監視されているか? | アクセスログや操作ログの記録・保管、監視体制が整備され、不正アクセス等を早期発見できるか。 |

| 10 | セキュアコーディング標準は定義・遵守されているか? | コーディング規約や脆弱性対策ガイドラインが周知され、開発現場で徹底されているか。 |

| 11 | 定期的な脆弱性診断は実施されているか? | システムの脆弱性やセキュリティホールを定期的にスキャン・テストし、問題点を早期に対策しているか。 |

| 12 | オフショアチームへのセキュリティ教育は実施されているか? | 情報セキュリティ意識の向上のための研修や定期的な教育プログラムが整備・実施されているか。 |

| 13 | 定期的な監査は計画・実施されているか? | 外部または内部によるセキュリティ監査のスケジュールが組まれ、実施後に改善アクションが取られているか。 |

| 14 | インシデント対応計画は策定・共有されているか? | セキュリティインシデントや障害発生時の対応プロセスが明確化され、関係者に周知されているか。 |

このチェックリストをもとに、自社やパートナーがどの程度対策を講じているかを客観的に評価し、必要な改善策を講じることが重要です。

生命線を守る:品質管理とリスクマネジメントの徹底

ヘルスケア分野のシステムは、その不具合が人命に関わる可能性があるため、極めて高い品質が求められます。オフショア開発においても、この品質レベルを維持・向上させるための取り組みが不可欠です。

課題

- 文化や開発プロセスの違いによる品質基準のばらつき。

- 医療特有の複雑な要件や仕様の伝達漏れ・誤解。

- テスト不足やレビュー不備による潜在的な不具合の見逃し。

- 医療機器プログラムの場合、薬機法やQMS省令への対応。

解決策

品質管理プロセスの標準化と遵守:

- 国際標準の活用: パートナー選定において、ISO 9001(品質マネジメントシステム)やCMMI(能力成熟度モデル統合)といった国際的な品質管理・プロセス改善モデルの認証取得状況を確認します。これらは、標準化された開発プロセスや品質保証体制が整備されている指標となります。

- 明確な品質基準の設定: プロジェクト開始前に、要求される品質レベル、受け入れ基準、テストカバレッジなどを具体的に定義し、オフショアチームと合意します。日本の規制要件(薬機法、関連ガイドライン)も品質基準に含めます。

- 医療機器プログラムの場合: 薬機法およびQMS省令に準拠した開発プロセス(設計管理、リスクマネジメント、検証・妥当性確認、文書化等)を構築・運用できるパートナーを選定します。ISO 13485認証を持つ企業であれば、より信頼性が高まります。

徹底したテストとレビュー

- テスト戦略の策定: V字モデルなどを参考に、要件定義からリリースまでの各開発フェーズに対応したテスト計画(単体テスト、結合テスト、システムテスト、受入テスト)を策定します。

- 専門テストチームの活用: 可能であれば、開発チームとは独立したテスト専門チームによる検証を実施します。

- 多様なテスト技法: 機能テストに加え、性能テスト、セキュリティテスト、ユーザビリティテストなどを実施します。医療システムでは、異常系(エラーハンドリング)のテストも重要です。

- コードレビュー・設計レビュー: 定期的にコードレビューや設計レビューを実施し、品質の早期作り込みと欠陥の早期発見に努めます。

効果的なコミュニケーションと要件管理

- ブリッジSEの活用: 仕様の伝達や質疑応答において、ブリッジSEが仲介役となり、誤解を防ぎます。

- 明確なドキュメント: 要件定義書、設計書、テスト仕様書などのドキュメントを、曖昧さのないように記述し、バージョン管理を徹底します。図やモックアップなども活用します。

- 定期的な進捗確認と課題共有: 定例会議や日次での短いミーティング(朝会など)を通じて、進捗状況、課題、リスクを早期に共有し、迅速に対応します。

リスクマネジメント

- リスクアセスメント: プロジェクト開始前に、品質、セキュリティ、納期、コストなどに関する潜在的なリスクを洗い出し、その影響度と発生確率を評価します。

- リスク対応計画: 特定されたリスクに対する予防策や発生時の対応策を事前に計画し、オフショアチームと共有します。

- 変更管理プロセスの確立: 仕様変更が発生した場合の影響分析、承認プロセス、関連ドキュメントの更新手順などを明確に定めます。

費用対効果を最大化:開発コストとROI(投資対効果)の見極め

オフショア開発の大きな動機の一つはコスト削減ですが、「安ければ良い」という考え方は危険です。品質低下や手戻りが発生すれば、結果的にコストが増大し、期待した投資対効果(ROI)が得られなくなる可能性があります。

課題

- コミュニケーション不足や仕様理解の齟齬による手戻りコストの発生。

- 品質・セキュリティ対策のコストを過小評価してしまうリスク。

- 初期開発コストだけでなく、長期的な保守・運用コストの見積もりの難しさ。

解決策

トータルコストでの評価

- 初期開発費用だけでなく、保守・運用、機能追加、法改正対応など、システムライフサイクル全体でかかるコスト(TCO: Total Cost of Ownership)を考慮して、投資判断を行います。

- オフショア開発に伴う隠れたコスト(コミュニケーションコスト、渡航費、管理コスト、品質・セキュリティ対策コストなど)も見積もりに含めます。

ROIの明確化と測定:

- プロジェクト開始前に、オフショア開発によって達成したい**具体的な目標(KPI)**を設定します(例: 開発コスト〇%削減、開発期間〇ヶ月短縮、特定機能の早期リリースによる収益向上など)。

- 定期的にプロジェクトの進捗と成果を評価し、設定したKPIの達成度を測定します。期待通りの効果が出ていない場合は、原因を分析し、軌道修正を行います。

手戻りリスクの低減

- 要件定義の質向上: プロジェクトの最も上流である要件定義フェーズに十分な時間とリソースを投入し、医療現場のニーズを正確に把握し、仕様を明確にします。プロトタイピングなども有効です。

- コミュニケーションの質の向上: 前述のコミュニケーション対策を徹底し、認識のずれを最小限に抑えます。

適切な契約モデルの選択

- プロジェクトの特性(要件の明確度、期間、継続性など)に応じて、最適な契約モデル(請負型、ラボ型など)を選択します。要件が変動しやすい場合や長期的な関係性を築きたい場合は、ラボ型が適している場合があります。

コスト削減効果を追求しつつも、品質とセキュリティへの投資を惜しまず、プロジェクト全体のROIを最大化する視点が重要です。

国内外の成功事例から学ぶ!ヘルスケア・オフショア活用の実践ノウハウ

理論だけでなく、実際の成功事例から、ヘルスケア分野でオフショア開発をうまく活用するためのヒントを探りましょう。

日本企業の成功事例①:大手医療機器メーカーの組み込みソフトウェア開発(品質重視、ベトナム活用)

背景

ある大手医療機器メーカーは、次世代の診断装置に搭載する組み込みソフトウェアの開発において、高度な画像処理技術と薬機法に準拠した厳格な品質管理プロセスが求められていました。社内リソースだけでは対応が難しく、専門性と品質を担保できる外部パートナーを探していました。

取り組み

- パートナー選定: 複数のオフショア開発企業を評価。最終的に、ISO 13485認証を取得し、医療機器ソフトウェア開発の実績が豊富なベトナムのIT企業を選定。特に、画像処理分野の専門エンジニアチームと、QMSに精通した品質保証体制が決め手となりました。

- 体制とプロセス: ラボ型契約を締結し、専属チームを組成。日本の開発拠点とベトナムチームが一体となり、アジャイル開発手法(スクラム)を導入。設計、開発、テスト、ドキュメント作成の各工程で、QMS省令に準拠したプロセスを徹底。定期的なオンラインミーティングに加え、開発初期と重要マイルストーン時には日本からエンジニアが現地に出張し、直接指導やレビューを実施。

- 品質・セキュリティ: 設計段階からのリスク分析(FMEA等)を実施。ソースコードの静的・動的解析、単体テストカバレッジの計測、シミュレーション環境での厳密な検証を実施。開発環境はVPNで接続し、ソースコードや機密情報は厳格に管理。

成果

- 薬機法の要求事項を満たす高品質な組み込みソフトウェアを計画通りに開発完了。

- 社内リソースでは困難だった高度な画像処理アルゴリズムの実装に成功。

- ラボチーム内に専門知識が蓄積され、その後の機能拡張や別機種への展開もスムーズに進んだ。

ポイント

コストよりも品質と専門性を最優先にパートナーを選定したこと、ISO 13485/QMS対応可能な体制、アジャイルとQMSを組み合わせた開発プロセス、日本側からの積極的な関与と指導が成功の鍵でした。

日本企業の成功事例②:電子カルテシステムのクラウド移行・機能拡張(ラボ型活用、ベトナム活用)

背景

ある国内の医療ソフトウェアメーカーでは、主力製品であるオンプレミス型の電子カルテシステムをクラウド化し、オンライン診療機能などを追加する大規模リニューアルを計画。しかし、既存システムの保守と並行して、クラウド技術や新しいUI/UXに精通したエンジニアを多数確保することが課題でした。

取り組み

- パートナー選定: 複数のベトナム企業の中から、クラウド(AWS/Azure)開発実績が豊富で、日本語対応可能なブリッジSEが多く、ラボ型開発の実績がある企業を選定。

- 体制: ベトナムに30名規模の専属ラボチームを構築。日本側のプロダクトマネージャーやアーキテクトがリーダーシップを取り、ベトナムチームが詳細設計、実装、テストを担当。アジャイル開発(スクラム)を導入し、2週間ごとのスプリントで開発を推進。

- コミュニケーション: 毎日の朝会、週次のレビュー会議をオンラインで実施。チャットツールでの頻繁なやり取りに加え、半期に一度は日本とベトナムで相互に訪問し、ワークショップや親睦会を実施。医療用語や業務フローに関する勉強会も定期的に開催。

成果

- 既存システムの保守を継続しながら、計画よりも早くクラウド版電子カルテのβ版をリリース。

- 最新技術を取り入れたモダンなUI/UXが医療従事者から好評を得た。

- ラボチームが自律的に開発を進められるようになり、日本側の負担が軽減。開発コストも国内比で約40%削減。

ポイント

クラウド技術とラボ型開発の実績を重視したパートナー選定、アジャイル開発と密なコミュニケーションによる柔軟な開発体制、医療知識の継続的な共有が成功につながりました。

海外企業の成功事例:遠隔診療・健康管理プラットフォーム開発(スピード重視、グローバル展開)

背景

米国のヘルステック・スタートアップ企業が、AIを活用した遠隔診療とパーソナライズド健康管理を提供するプラットフォームの開発を目指しました。競合が多い分野であり、いち早くプロダクトを市場に投入し、グローバルに展開することが目標でした。

取り組み

- リソース戦略: コアとなるAIアルゴリズムや医療監修は本社(米国)で行い、プラットフォームのバックエンド開発、Web/モバイルアプリ開発、QA(品質保証)は、コスト効率と技術力、スケーラビリティを考慮し、東欧(ポーランド)とアジア(ベトナム、インド)の複数のオフショア開発企業に委託するハイブリッド体制を採用。

- 開発手法: アジャイル開発とDevOpsを徹底し、CI/CDパイプラインを構築。各国のチームが連携しながら、迅速な開発・デプロイメントを実現。

- セキュリティ・コンプライアンス: HIPAA準拠を最優先事項とし、各オフショアパートナーに厳格なセキュリティ要件を課し、定期的な監査を実施。データは地域ごとに分散管理。

成果

- わずか1年半でプラットフォームの初期バージョンをリリースし、米国内でサービスを開始。

- その後、各国の規制に対応しながら、欧州、アジアへと迅速にサービスエリアを拡大。

- 複数のオフショア拠点を活用することで、24時間体制に近い開発・運用が可能に。

ポイント

コア技術と開発実装を戦略的に分業したこと、スピード重視のアジャイル/DevOps、厳格なセキュリティ・コンプライアンス管理、複数拠点を活用したスケーラビリティ確保が成功要因です。

【表】成功事例から導くオフショア活用成功の秘訣 (ヘルスケア分野)

| 成功の秘訣 | 具体的なアクション例 |

|---|---|

| 目的と優先順位の明確化 | コスト削減、スピード、品質、専門スキル獲得など、何を最優先するかを明確にし、パートナー選定や契約形態に反映させる。 |

| ヘルスケア分野の実績・知見を重視 | 医療機器開発経験、薬機法/ISO 13485対応経験、HIPAA/GDPR対応経験、関連する技術(画像処理、AI等)の専門性を確認する。 |

| 品質・セキュリティへの妥協なき姿勢 | ISO認証、QMS体制、セキュリティ対策、コンプライアンス遵守体制を厳格に評価し、契約で担保する。必要な投資は惜しまない。 |

| 適切な契約モデルの選択 | プロジェクト特性に合わせて請負型、ラボ型などを選択。長期的な関係性や継続開発にはラボ型が有効な場合が多い。 |

| ブリッジSEの質と役割を重視 | 単なる通訳ではなく、技術・業務・文化を理解し、主体的に課題解決を推進できるブリッジSEを確保する。 |

| 日本側からの積極的な関与 | 丸投げにせず、要件定義、レビュー、課題解決、知識共有などに積極的に関与し、パートナーとして協働する意識を持つ。 |

| 継続的なコミュニケーションと信頼構築 | 定例会議、チャット、相互訪問などを通じて、オープンで率直なコミュニケーションを心がけ、信頼関係を時間をかけて構築する。 |

| スモールスタートと段階的拡大 | 可能であれば、最初は小規模なプロジェクトから始め、成功体験を積みながら徐々に適用範囲を拡大していく。 |

結論:医療DX加速の鍵は戦略的オフショア活用にあり – 今こそ挑戦の時

本記事では、ヘルスケア分野におけるオフショア開発の可能性と課題、そしてそれを乗り越えて医療DXを加速させるための具体的な方法について、事例を交えながら解説してきました。

待ったなしの医療DXと国内リソースの限界 – 今こそ外部活用の好機

少子高齢化、医療ニーズの多様化、そして技術の急速な進展により、ヘルスケア分野におけるDXの重要性はますます高まっています。しかし、国内のIT人材不足やコストの問題は、この動きを阻む大きな壁となっています。この状況を打開し、日本の医療が抱える課題を解決していくためには、国内リソースだけに固執せず、グローバルな視点で最適なリソースを戦略的に活用していく必要があります。

オフショア開発は、もはや単なるコスト削減手段ではありません。高度な専門知識を持つ人材へのアクセス、開発スピードの向上、そしてイノベーションの促進といった、医療DXを加速させるための大きな可能性を秘めています。

特に、技術力とコミュニケーション能力が向上し、ヘルスケア分野での実績も増えているベトナムなどのオフショア開発拠点は、日本の医療機関やヘルスケア企業にとって、非常に魅力的なパートナーとなり得ます。

もちろん、本記事で繰り返し述べてきたように、ヘルスケア分野特有の厳格な品質・セキュリティ要件、そして法規制への対応は、オフショア開発においても絶対条件です。これらの課題を軽視すれば、取り返しのつかない事態を招きかねません。

課題を乗り越え、可能性を最大化するためのステップ

オフショア開発を成功させ、医療DXを加速させるためには、以下のステップを慎重に進めることが重要です。

- 要件定義の明確化: 開発したいシステムやサービスの目的、必要な機能、対象ユーザー、そして最も重要な品質・セキュリティ・コンプライアンス要件を、医療現場のニーズを踏まえながら明確に定義します。

- パートナー選定: ヘルスケア分野での実績、技術力、品質管理体制(ISO 9001/13485等)、セキュリティ体制(ISO 27001, SOC2等)、コミュニケーション能力(日本語、ブリッジSE)、契約条件などを多角的に評価し、信頼できるパートナーを選定します。

- 契約と体制構築: 業務委託契約、NDA、データ保護に関する覚書などを、法務担当者も交えて慎重に締結します。役割分担、報告体制、コミュニケーションルールなどを明確にしたプロジェクト進行体制を構築します。

- 継続的なコミュニケーションと品質・セキュリティ管理: プロジェクト期間中、ブリッジSEなどを介して密なコミュニケーションを維持し、認識の齟齬を防ぎます。定期的なレビュー、テスト、監査を通じて、品質とセキュリティレベルを継続的に確認・維持します。

- 運用・保守フェーズへの移行: リリース後も、パートナーと協力してシステムの安定稼働を維持し、ユーザーからのフィードバックや法改正に対応しながら、継続的な改善を行います。

オフショア開発は「外注」ではなく「戦略的パートナーシップ」へ

成功するオフショア開発は、単なる「作業の外注」ではありません。それは、自社の強み(医療知識、現場ニーズの理解、サービス企画力など)と、パートナーの強み(技術力、開発リソース、コスト効率など)を組み合わせ、共に価値を創造していく「戦略的パートナーシップ」です。

そのためには、パートナーを信頼し、尊重し、オープンなコミュニケーションを通じて長期的な関係性を築いていく姿勢が不可欠です。

日本の医療の未来を拓くための挑戦

ヘルスケア分野におけるオフショア開発は、確かに他の分野よりも配慮すべき点が多く、ハードルが高い側面もあります。しかし、その課題を正しく理解し、適切な対策を講じれば、その先には大きな可能性が広がっています。

国内の人材不足やコストの制約に甘んじることなく、グローバルなリソースを賢く活用することで、医療現場の負担を軽減し、患者さんにより良い医療サービスを提供し、日本の医療全体の質を向上させることができるはずです。

医療DXの推進は、日本の医療の未来にとって避けては通れない道です。オフショア開発という選択肢を恐れずに検討し、課題を乗り越えるための「今」その一歩を踏み出すことが、その未来を切り拓くための重要な鍵となるでしょう。

失敗せず優秀なオフショア企業&エンジニアを見つけるには?

失敗したくない人だけみてください。

正直、オフショア開発は難しいです。

ただ成功するか失敗するかは一緒にやるパートナー次第です。

我々は多くのプロジェクトを成功させてきたオフショアチームがいます。

そのノウハウややり方を熟知しています。

もし、あなたがオフショア開発で検討しているのであればぜひ一度ご相談ください。

必ず、役に立つような情報を共有できます。

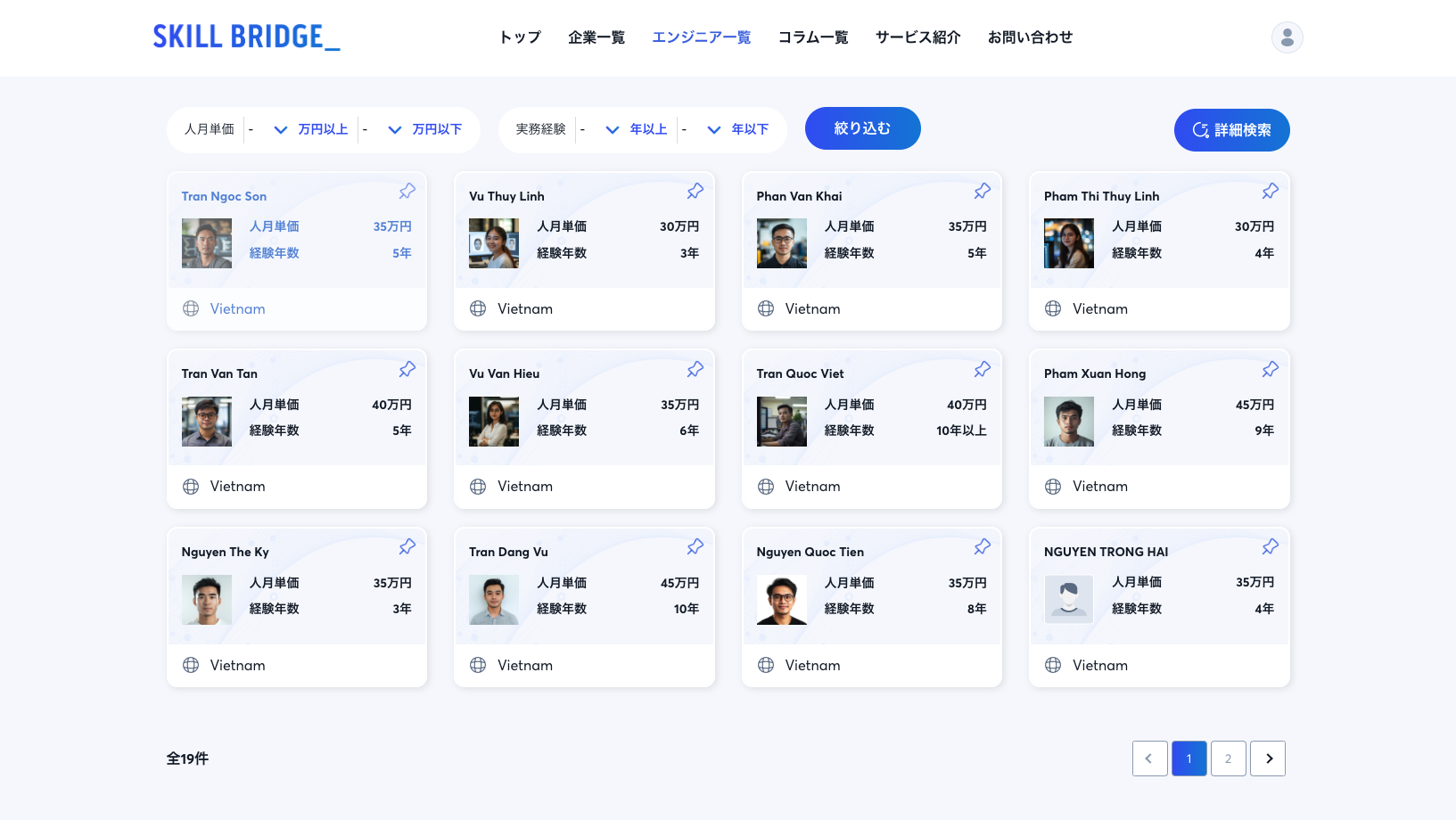

海外のエンジニア情報が簡単に見れる!

→サイトはこちら

SkillBridgeは海外エンジニアと人材不足の企業をマッチングさせるプラットフォームです。

メリットは以下の通りです。

①海外のエンジニアの単価が一目でわかる。

②経験年数が明白に記載されているため探している人材かわかる

③オフショア開発のプロによるサポート体制が充実している

今なら難しい海外エンジニアの活用をサポートするコンサルティングを無料で致します。

ぜひ一度エンジニア一覧を確認をしてお問い合わせください。

多くのメディアの掲載実績があり

我々は多くのメディア掲載実績があります。

多くのプロジェクトを成功させ、現在に至ります。

ベトナムの実力あるオフショア企業を厳選し、ご要望に合った最適なITパートナーをご紹介します。

さらに50案件以上やってきた実績のあるメンバーがサポートを行います。

オフショア開発で迷ったらまずは問い合わせてください。

今なら無料コンサルを実施中です。

ぜひお気軽に相談してください!!